あなたの地域に必要なのはどの人材?地域に必要な人材は「4タイプ」に分けられる【2025.8 時点】

- 桜井 貴斗

- 2025年8月22日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年9月11日

突然ですが、地域において、「成果が出る」「出ない」の違いはどこにあると思いますか?

私は能力、というよりは地域課題に対する人材の適正かどうか?が大切だと思っています。

本記事では、地域で必要な人材4タイプ(①豪族COO型、②地場企業/アトツギ横断型、③地域おこし協力隊型、④大企業人材の戦力化)をそれぞれ定義、言語化してみました。

弊社HONEの主戦場である②地場企業/アトツギ横断型を軸に、それぞれの定義・マッチングする条件・育成方法について実務・実績をベースにまとめてみたいと思います。

こんな方に読んでもらいたい

地域の事業承継(アトツギ)者

薄利多売、在庫が回らない(在庫過多)、営業が属人的で体系化できていない

地域の基幹企業の経営層

事業部が乱立していてそれぞれが把握できていない、後継者が育っていない、M&A後のPMI(Post Merger Integration)が進んでいない

自治体の担当者

協力隊が地域に馴染んでいないor定着しない、ミッションが達成できていない、成果として上がっていないため議会説明が十分にできない

地域副業に興味のある大企業人材

組織の中でバリューは発揮できるが、地域でどんな役割が必要なのかがわからない、手は動かせるが現場で何が必要なのか・どんなKPIを追うべきなのかがわからない

株式会社HONEでは過去のセミナー資料、お役立ち資料、会社紹介資料がダウンロードできます。

目次

①豪族COO型

②地場企業/アトツギ横断型

③地域おこし協力隊型

④大企業人材の戦力化

背景にあるのは副業人材のミスマッチ

協力隊が背負っている壮大なミッション

補助金ビジネスの陰にある固定化された発注先

地域に必要な人材「4タイプ」とは?

まず地域にはどんな人材が必要なのか?地域×マーケティングにおいて、代表される4つタイプをそれぞれ解説していきます。

① 豪族企業の横断的プロ人材(COOクラス)

▼どんな人?どんな企業?

豪族=地域の「基幹」となる企業のこと

横断的プロ人材(COOクラス)=企業内を横断し組織再編や事業間の整理を進められる実務家

社長の右腕として、権限設計・決裁フローの再構築・買収後の統合(PMI相当)までやり切るタイプ

想定規模:年商およそ10~50億円のオーナー系企業

② 老舗アトツギの横断的プロ人材

▼どんな人?どんな企業?

地域に根ざした老舗企業のこと

現場の収益改善から新規の売り方づくりまでを横断する実装型

Webに閉じず、商品・原価・在庫・営業・EC・卸の“線”をつなぐタイプ

想定規模:年商およそ3~10億円の家業~中小企業

③ 地域おこし協力隊型

▼どんな人?どんな企業?

住民・役場・事業者の方向を整え、課題の言語化→合意形成→実行までを進行する実践型

地域に根ざしながらも、よそ者として新たな気づきや刺激を与える存在

場合によってはミッション(任期中に協力隊に与えられる目標)を修正するために議論をすることも

想定領域:自治体・地域団体・事業者の見えていないところ、手の届かないところを見つけて推進させていく

④ 大企業人材の戦力化

▼どんな人?どんな企業?

大企業に勤めているが、地域の仕事に携わりたい人

組織の中の約束事を守り、忠実に遂行する力とビジネス基礎力は高い

地域スクールに通ったり、二拠点生活を行いながら地域接点を探している

想定対象:副業希望者/企業派遣人材/越境人材

【地域に必要な人材「4タイプ」一覧】

地域に必要な人材「4タイプ」とは? | どんな人? | 想定規模・想定対象 |

①豪族COO型 | ・豪族=地域の「基幹」となる企業のこと ・横断的プロ人材(COOクラス)=企業内を横断し組織再編や事業間の整理を進められる実務家 ・社長の右腕として、権限設計・決裁フローの再構築・買収後の統合(PMI相当)までやり切るタイプ | 年商およそ10~50億円のオーナー系企業 |

②地場企業/アトツギ横断型 | ・地域に根ざした老舗企業のこと ・現場の収益改善から新規の売り方づくりまでを横断する実装型 ・Webに閉じず、商品・原価・在庫・営業・EC・卸の“線”をつなぐタイプ | 年商およそ3~10億円の家業~中小企 |

③地域おこし協力隊型 | ・住民・役場・事業者の方向を整え、課題の言語化→合意形成→実行までを進行する実践型 ・地域に根ざしながらも、よそ者として新たな気づきや刺激を与える存在 ・場合によってはミッション(任期中に協力隊に与えられる目標)を修正するために議論をすることも | 自治体・地域団体・事業者の見えていないところ、手の届かないところを見つけて推進させていく |

④大企業人材の戦力化 | ・大企業に勤めているが、地域の仕事に携わりたい人 ・組織の中の約束事を守り、忠実に遂行する力とビジネス基礎力は高い ・地域スクールに通ったり、二拠点生活を行いながら地域接点を探している | 副業希望者/企業派遣人材/越境人材 |

なぜ地域に必要な人材が変わるのか?

そもそも、なぜ地域に必要な人材が変わるのか?については私自身、経験則も含めてお伝えすると、以下の問題が起こっていると感じています。

地域副業人材のミスマッチ

協力隊が背負っている壮大なミッション

補助金ビジネスの陰にある固定化された発注先

それぞれ補足していきます。

①副業人材のミスマッチ

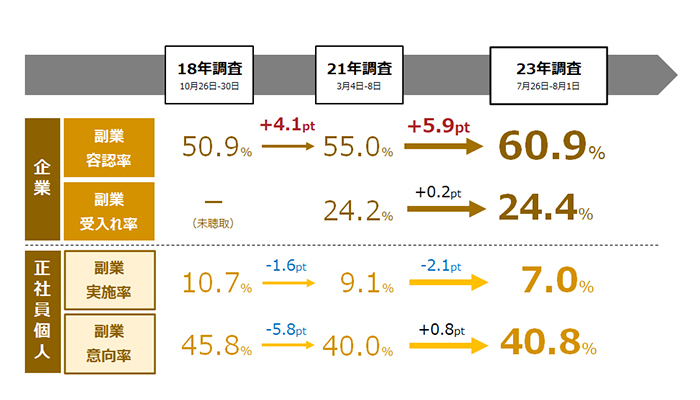

2018年の厚労省「モデル就業規則」改定で副業は原則容認になり、徐々に副業が活性化してきました。企業側の副業容認率は2023年時点で60.9%まで上がった一方、他社の副業人材を受け入れる企業は24.4%にとどまり、正社員の副業実施率7.0%と副業意向40.8%の間にも大きなギャップが残ります。

制度は進みましたが、地域側(受け入れ先)の発注設計・評価設計が追いつかず、噛み合っていないのが実態。地域では「受け入れ設計」と戦力化の伴走が不可欠となっています。

②協力隊が背負っている壮大なミッション

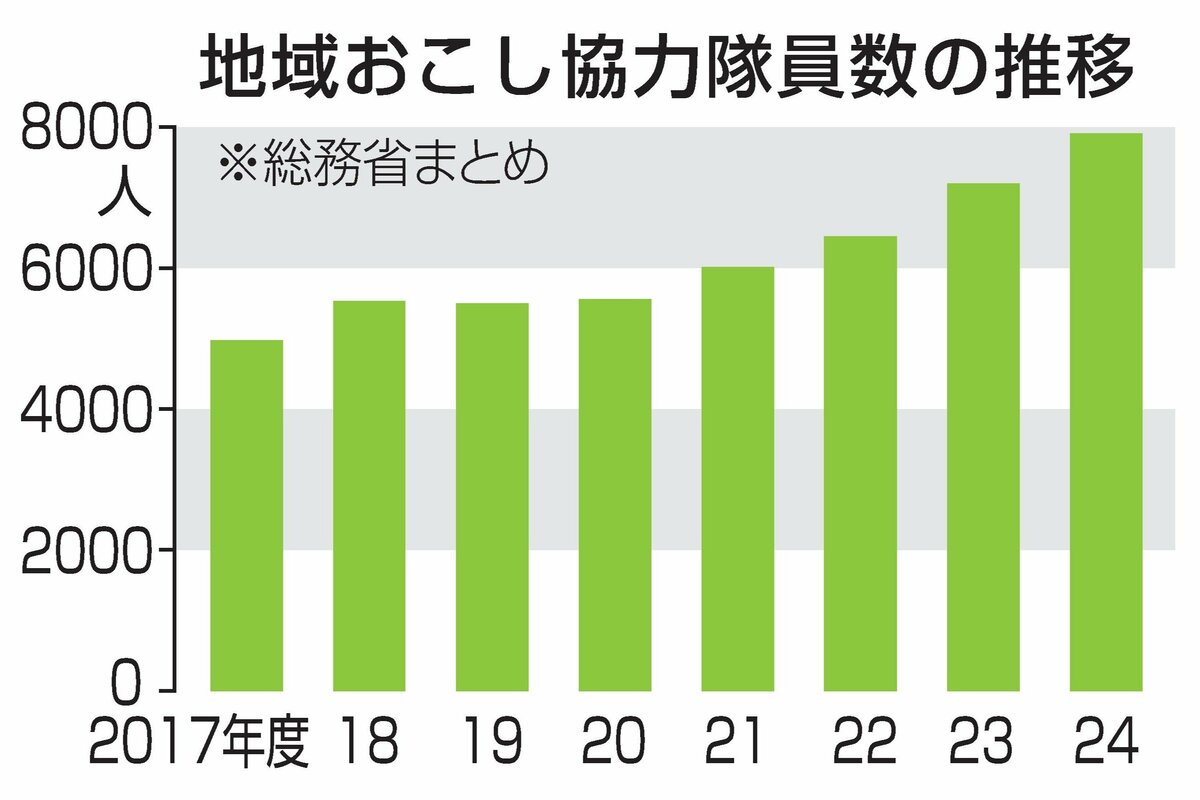

地域おこし協力隊は2024年度7,910人と過去最多となりました。直近5年の定住率は68.9%、定住後は約46%が起業というデータが示すのは、単発イベントではなく“なりわい(生業)をつくる”までが求められている現実です。

それらに加え、伝統産業の維持・拡大や、過疎地のPRなど、「地域の大きな課題」がたった3年の任期の協力隊に課せられているケースもあり、ミスマッチしているケースも散見されます。

移住→就業/起業→定住という生活と自治体から課せられるミッションの両立が求められます。ゆえに、自治体・地元企業・支援機関の横断の再設計が今求められています。

③補助金ビジネスの陰にある固定化された発注先

補助金・給付事業の実装は本来一般競争が原則ですが、制度上は随意契約やプロポーザルも広く認められています。

国の契約統計では、少額以外の随意契約理由のうち「競争を許さない等」が件数86%・金額82%を占める実態。

コロナ期の持続化給付金では事務局→再委託の多層構造を会計検査院が指摘しました。発注が特定事業者に集中しやすい構造は、新しい担い手の参入や手法の更新を妨げがちです。

結果、「地域で成果が上げられそうな事業者」ではなく、「過去に実績がある・入札が通りやすい事業者」を理由に選ばれている実態があります。

まとめ

以上が「あなたの地域に必要なのはどの人材?地域に必要な人材は「4タイプ」に分けられる」でした。

今後、地域の企業は上記4タイプのうち、どのタイプが合うのか?を改めて考えるきっかけになればと思っています。

よくあるミスマッチと回避策

例として最後によくあるミスマッチと回避策を簡単にまとめておきます。

「良い人(優秀な人)を入れれば勝手に回る」

人材を入れる前に、決める人(意思決定者)/やらないこと/測る数値(KPI)を先に定義しておく

「採用・副業マッチング=解決ではない」

採用・マッチング人材の役割とKPIを事前に決めて当人と協議する。着任して3か月時点で振り返りの機会を設ける

「研修だけでは現場は動かない」

研修はあくまでもケーススタディとなるため、成果を出すには現場のKPIに落とし込んで実行計画に落とし込んでいく

こちらの記事もあわせてお読みください。

長期インターン生の募集なら、U-inTern(ユーインターン)がおすすめ!これまでに100社以上の企業が活用し、成長意欲の高い学生と企業をマッチングしてきました。企業の採用ニーズに応じた適切な人材の紹介はもちろん、掲載内容へのアドバイスや長期インターン設計のサポートも充実。貴社の採用戦略に長期インターンを活用し、優秀な人材の確保につなげませんか?

HONEのサービスについて

当社では、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。

私がこれまで会得してきた知識・経験を詰め込んだ「3つのサービスプラン」をご用意しており、お悩みや解決したい課題に合わせてサービスを組んでいます。ご興味のある方は、ご検討いただければと思います。

\こ相談はこちらから/

またサービスのリンク先はこちら↓

その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【記事を書いた人】

株式会社HONE

代表取締役 桜井貴斗

札幌生まれ、静岡育ち。 大学卒業後、大手求人メディア会社で営業ののち、同社の新規事業の立ち上げに携わる。 2021年独立。 クライアントのマーケティングやブランディングの支援、マーケターのためのコミュニティ運営に従事。