パーパス経営とは何か? 地方企業が実践したいこと

- 梨沙子 亀元

- 2025年11月19日

- 読了時間: 6分

これまで企業が向き合ってきた問いは、「何を売るか」「どう効率よく届けるか」でした。品質・コスト・利便性といった、機能的な競争力で応えてきた時代です。

しかし、いま求められているのは

「この企業は、なぜ存在しているのか?」。

その問いに応える鍵が、パーパス経営(Purpose Management)と言われています。

今回は、書籍「パーパス 「意義化」する経済とその先」を参考に、

価値観の変化とその背景と、地方企業がどのように実践していけるのかをご紹介します。

株式会社HONEでは過去のセミナー資料、お役立ち資料、会社紹介資料がダウンロードできます。

パーパス経営とは?

パーパスとは、「企業は何のために存在するのか」「社会にどんな責任と役割を果たすのか」という社会的存在意義を示す言葉です。

パーパス経営とは、その存在意義を明確にし、経営のあらゆる領域へ一貫して反映させるアプローチを指します。

単に「良い商品をつくる」「利益を上げる」では選ばれにくくなったいま、

なぜ存在するのか を起点に事業を組み立て直す動き が広がっています。

CSR・CSVとの違いと関係性

パーパスを理解するうえで、CSRやCSVとの関係を理解しておきましょう。

CSR(Corporate Social Responsibility)

企業の社会的責任

本業で得た利益の一部で社会貢献活動を行う

企業活動の周辺に位置づけられる

CSV(Creating Shared Value)

社会課題と本業を統合し、企業価値と社会価値の両立を目指す

2006年ポーター&クラマー論文「Strategy and Society」、2011年「Creating Shared Value」で概念化

CSRから「責任」→「価値創造」へ転換

パーパスとの関係

両者は「同じ山に、違うルートから登っている」と表現されます。

CSVは 経営戦略論 から出発

パーパスは 現場からの実践知 として広がった

社内外のコミュニケーションでは、CSV的な実践をパーパスという言葉で語るケースも多いです。

価値は「機能」から「体験」、そして「意義」へ

価値の基準は、大きく3つの段階で変化してきました。

① 機能価値

性能・価格・耐久性など、製品そのものの優劣が競争軸

② 体験価値

Appleやスターバックスが象徴。「どんな体験か」「どんな感情か」が選ばれる理由へ

③ 意義価値(パーパス価値)

「この企業やブランドは、何の意味を持って存在しているのか?」「自分の価値観と一致しているか?」

同じコーヒーでも、フェアトレードや生産者との関係性まで含めて選ばれる時代になりました。

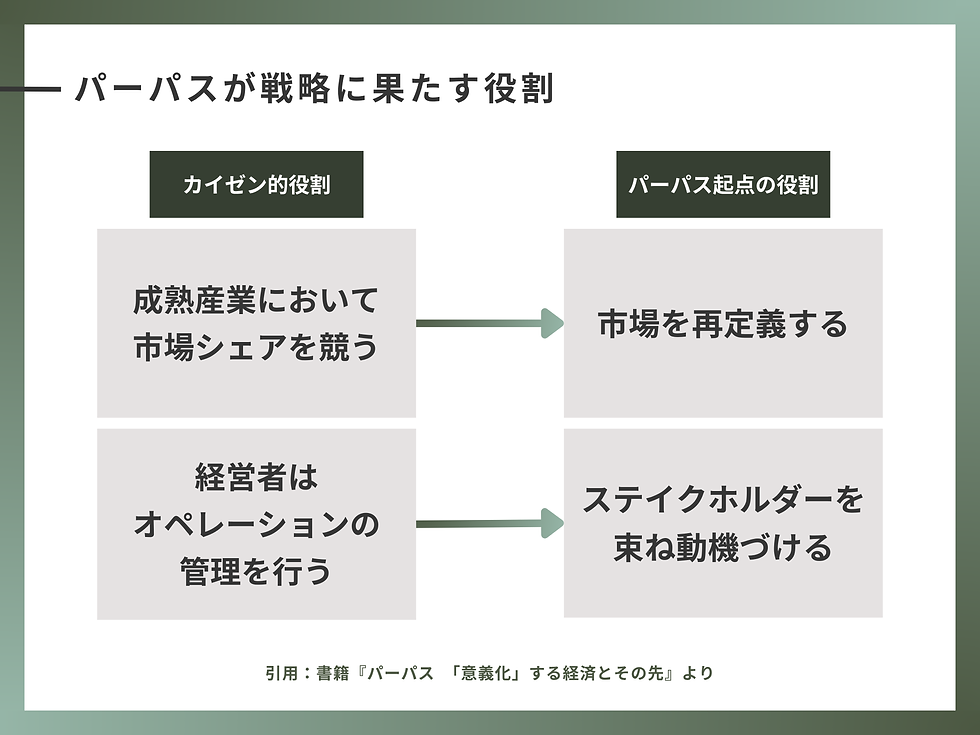

パーパスは理念ではなく、戦略になる

「パーパス」と聞くと、理念やスローガンのような印象を持たれることがありますが、それは誤解です。

パーパスは、事業や組織の方針そのものに直結する戦略的な軸として機能します。

カイゼン型戦略の限界

多くの企業が行ってきたのは、「既存市場でより良いものを提供する」という改善の戦略。もちろん、品質向上やコスト削減は重要ですが、成熟市場ではその競争はコモディティ化する現象も起こっています。

パーパスは再定義の起点になる

パーパスは、市場の前提そのものを問い直します。

たとえば、

「衣料品を売る」ではなく「暮らしの誇りをつくる」

「農産物を届ける」ではなく「自然と人をつなぐ」

というように、提供する価値そのものを再定義することで、競争軸を変えることができます。この意味の再定義が、他社と比べられにくい新しい価値提案の源になります。

地方企業こそ、パーパス経営に向いている理由

パーパス経営は、地方企業にこそ根付かせやすい土壌があると考えています。

地域との結びつきが深く、パーパスの根っこが見えやすい

地方は、地域の暮らしや文化、人とのつながりの中で生まれ、育ってきた事業が多いです。「なぜこの場所でやっているのか?」「誰のためにつくっているのか?」といった問いの答えが、パーパースの根っこになります。

地域産業や伝統産業など、歴史ストーリー性が豊か

「継承されてきた想い」「失われつつある技術」「地域に根ざした信頼関係」といった、ストーリーがあります。それらは単なる歴史ではなく、企業の存在意義(=パーパス)を語るうえで、かけがえのない言語資源です。

地域課題と密接に向き合っており、社会性との接続点が多い

地方企業は、人口減少や後継者不足、交通・インフラの課題など、地域が抱える社会的テーマと常に隣り合わせです。どんな課題解決に取り組んでいるのか。これを言葉にすることで、社会への提言になり活動に意義が生まれます。

このように見ていくと、地方企業はすでに「意味のある存在」として、十分な素地を持っています。必要なのは、それを丁寧に掘り起こし、言葉にして、未来へつなげていくこと。パーパス経営は、歴史と文化に、未来を重ねるための力になると思います。

パーパスをどう定めるか?4つのステップ

パーパスを定めるためのステップを紹介します。

STEP1:自組織の探索

歴史的資産の洗い出し、強み・競合優位性、大切にしている価値観などを上げていきます。

STEP2:社会の探索

3つのP、社会課題(Problem)/生活者(People)/政策・規制(Policy)からマクロ環境の観点で整理しましょう。

STEP3:統合と言語化

STEP1とSTEP2で得た「内発的な価値観」と「社会からの期待」を重ね合わせ、その重なりからパーパスを定義します。自社の強みを一方的に述べるものでも、社会からの要請に応えるだけでもなく、その統合こそが鍵となります。パーパスは「自組織のDNA」と「社会からの期待」が交差する場所から生まれます。

STEP4:具現化(体現する仕組み)

言語化されたパーパスを、採用、商品企画、社内制度、日々の判断軸に落とし込み、社内外の行動として可視化します。単なるスローガンに終わらせず、「実際にどう体現するか」まで設計することが重要です。

まとめ「未来に向けた企業体質の進化」

パーパス経営は理念づくりではなく、「自分たちは、なぜこの地域に根を張り、この時代に存在しているのか?」という根本的な問いに向き合うこと、本気で向き合い、言葉にし、日々の行動で体現しようとする企業の姿勢こそが、これからの時代に本当に「選ばれる理由」になるのではないでしょうか。

HONEのサービスについて

当社では、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。

大切にしている価値観は「現場に足を運ぶこと」です。土地の空気にふれ、人の声に耳を傾けることから始めるのが、私たちのやり方です。

学びや知恵は、ためらわずに分かち合います。自分の中だけで完結させず、誰かの力になるなら、惜しまず届けたいと思っています。

誰か一人の勝ちではなく、関わるすべての人にとって少しでも良い方向に向くべく、尽力します。地域の未来にとって、本当に意味のある選択をともに考え、かたちにしていきます。

\こ相談はこちらから/

その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

\こ相談はこちらから/

【記事を書いた人】

株式会社HONE

マーケター 亀元梨沙子