地域ブランディングセミナー 〜他の地域との違いから考える静岡市の課題と可能性〜

- 森勇人

- 2025年9月26日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年9月30日

インターン生の森です。

2025年9月24日、静岡市のコ・クリエーションスペースにて、地域ブランディングセミナー「他の地域との違いから考える静岡市の課題と可能性」が開催されました。

登壇者は、株式会社HONE代表の桜井貴斗。ファシリテーターは「静岡マーケティングサロン」を主宰する山﨑啓輔さんです。

今回のセミナーでは、全国の事例を踏まえながら、「静岡らしさとは何か」を考え、さらに参加者同士で具体的なツアー企画を立てるワークも行われました。静岡の未来を考えるヒントが散りばめられた2時間。地域ブランディングの最前線を体験できる貴重な場となりました。

ぜひ最後までご覧ください。

株式会社HONEでは過去のセミナー資料、お役立ち資料、会社紹介資料がダウンロードできます。

登壇者紹介

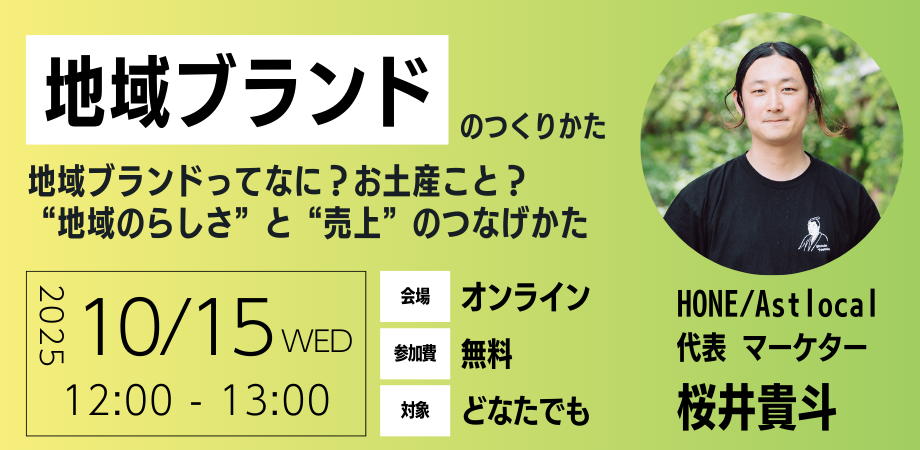

講師:桜井貴斗

株式会社HONE代表取締役。2021年に独立し、現在は「地方に骨のあるマーケティングを実装する」をミッションに掲げ、地域のブランディングや事業支援を行っています。地方に根ざした文化や伝統を大切にしながら、マーケティングの力で地域の魅力を可視化し、次世代につなげていくことを重視しています。

ファシリテーター:山﨑啓輔 / ザキヤマさん

静岡県静岡市在住であり、「静岡マーケティングサロン」主宰者です。コミュニティの力で地方にマーケティング文化を根付かせたい思いから活動中。マーケティングとは『良いものを必要としている人に届ける仕組みづくり』をモットーに、専門用語を使わずにマーケティングを解説しています。

なぜ静岡で地域ブランディングを考えるのか

冒頭で山崎さんが語ったのは「静岡をもっと盛り上げたい」「一度きりで終わらせずに、次につながる場にしたい」という想いでした。

静岡市は政令指定都市でありながら、観光都市としての存在感は必ずしも強くありません。東京や名古屋の中間に位置する利便性を持ちながら、都市としてのブランドを確立できていないのが現状です。

だからこそ、静岡ならではの資源をどう整理し、発信するかが求められています。この問題意識を共有し、セミナーはスタートしました。

人口規模で変わる都市の役割

桜井は「人口規模によって都市が担う役割は大きく変わる」と説明しました。

稚内市のスーパーマーケット(相沢食料百貨店さま)の事例では、スーパーの存在が地域の生活インフラと直結していると説明をしていました。買い物ができる場は、単なる経済活動だけではなく「人が集まる拠点」となり、地域の縁を支える「コミュニティナース」的の役割を担っているとのことです。

一方、静岡市では、すでに人や企業が潤沢に集まっているからこそ「独自の強みをどう出すか」が課題になります。人口の多さが強みであると同時に、他都市との差別化が求められるのです。

差別化とはなにか?静岡は地方都市として、周辺地域を束ねる“ハブ”の役割が期待されます。しかし実際には、観光資源が東西に分散し、市内移動の利便性も十分ではありません。この構造的課題をどう乗り越えるかが重要だと感じました。

取り組みを「線」にする

地域における活動が「点」のままでは、文脈が見えづらく、その価値が持続的に伝わりません。「線にする」とは、過去から現在までの取り組みをつなぎ、物語性をもって発信する手法です。

事例として紹介されたのは、熊本県「黒川温泉2030年ビジョン」や宮城県女川町の「震災アーカイブ」のように、地域の出来事や施策を一貫したストーリーとして可視化・共有する取り組みです。

MISSION(地域の価値観や方針)を起点に、時系列や具体的な施策、成果といった情報を整理・蓄積していきます。

これにより、点在していたイベントやプロジェクトを一元化し、内外の関係者に対する説明性と共感性を高めることができます。地方で起こる多様なアクションを意味ある「線」にすることで、地域の魅力と戦略がより立体的に伝わり、次なる展開の基盤が形成されます。

GHILフレームで整理する静岡の資源

GHILフレームとは、地域に存在する多様な資源を4視点から網羅的に整理し、地域独自の価値を可視化するための方法論です。

G(Geography:地理・自然環境)

H(History:歴史)

I(Industry:産業)

L(Lifestyle:生活)

このフレームは、単なる情報収集にとどまらず、価値創造の出発点となる「着眼」と「編集」のための土台になります。

まず、対象地域の風土や気候、交通条件といった「地理」、伝統や文化的背景である「歴史」、一次から三次産業までを含む「産業」、そして人口構成や暮らしの様式を表す「生活」という四分類をもとに情報を収集します。

情報を整理するだけで、自分たちの当たり前が資源として浮かび上がります。

印象的だったのは、「他地域と比較することで、当たり前が価値に変わる」という言葉です。地元に住む人にとっては日常でも、外から見ると特別に映ります。その差異こそがブランドの源泉だと強調されました。

見えてきた課題と可能性

今回のセミナーでは、参加者がグループとなり、実際にGHILフレームを用いて地域の資源を可視化しました。この議論を通して浮かび上がったのは、静岡市の抱える課題です。

観光資源が広域に散らばっていること

三保の松原、清水港、久能山東照宮など、市内でも観光資源が点在。

都市の東西分断

葵区と清水区の距離感が大きく、まとまりに欠ける。

観光の入口が弱いこと

「静岡といえばこれ」という強いイメージがまだ確立されていない。

課題が浮かび上がるのと同時に、「日常が魅力になる」という可能性も示されました。外から来た人にとっては、日常の光景や食文化そのものが新鮮に映る。それをどう言語化し、企画に落とし込むかが鍵だと実感しました。

コンセプト設計: 地域資源の物語化とブランド構築

コンセプト設計は、地域資源に新たな意味と物語を与え、共有可能な価値として再定義します。桜井は、「主語・目的・役割」という3要素で構成する構文により明文化すると良いと話します。

たとえば「〇〇が△△することで□□の役割を果たす」という形で、誰が何をしてどのような価値を生み出すかを明確にします。

また、4つの観点

①「顧客視点」で書けているか

②「ならでは」の発想はあるか

③「スケール」は見込めるか

④「シンプル」な言葉になっているか

こちらも重要です。外部の視点から見た魅力を保ちつつ、地域の独自性を際立たせ、再現性と共有のしやすさを考慮した表現が求められます。

コンセプトは、戦略設計やビジョン共有、ブランドメッセージの基軸となり、地域を内外に伝える「声」としての役割を果たします。

グループワーク: 静岡ならではのツアーをつくる

可視化された資源と課題をもとに、グループごとに「外から来た人に案内するならどんな静岡ツアーを企画するか」をテーマにディスカッションを深めました。

地元出身者からは、「静岡おでん」「駿河湾の海鮮」「お茶畑」など、生活に根付いた魅力が。市外の参加者からは「静岡は缶詰の王国」「東海道53次の宿場」といった新鮮な視点がありました。

これらの発見した資源と課題を組み合わせながら、ツアー内容を考えコンセプト設計に落とし込みました。

最終的に、私たちのグループは「新卒社会人の心を癒すために、のどかなツアー体験を担う」というコンセプトを提案しました。豪華な観光地めぐりではなく、静岡の穏やかな雰囲気と自然に触れ、心を癒すことが旅の魅力になるのでは、という発想です。

他のグループからもユニークなアイデアが発表されました。

「ちびまる子ちゃんの舞台を歩くツアー」

「徳川家康をテーマにした歴史体験ツアー」

「地元グルメを自分で調達する静岡満喫丼」

どの提案も「静岡の当たり前」を外の人にどう伝えるか、という視点で作られており、会場は大いに盛り上がりました。

地域の誇りと外への発信

桜井は最後に、「地域ブランディングはインナーブランディングと表裏一体だ」と語りました。

つまり、外に向けて発信するだけではなく、地域の人自身が自分たちの価値を理解し、誇りを持つことが欠かせないのです。

他の地域と比較すると、自分たちがどれだけ恵まれているかに気づくことが多くなります。静岡の日常は、外から見ると特別な体験になり得ます。その気づきをどう共有するかが、次のステップにつながります。

HONEについて

HONEでは、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。

桜井がこれまで会得してきた知識・経験を詰め込んだ「3つのサービスプラン」をご用意しており、お悩みや解決したい課題に合わせてサービスを組んでいます。ご興味のある方は、ご検討いただければと思います。

\こ相談はこちらから/

その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【記事を書いた人】

株式会社HONE

インターン/マーケター見習い 森勇人

静岡生まれ、静岡育ち。 大学3年次、1年の休学をして全国36都府県を巡る。山形県西川町では3ヶ月の地域おこし協力隊インターンを経験。 復学後、ご縁があり株式会社HONEにてインターン/マーケター見習いとして奮闘中。