【レポート】編集とは何か。地域を編集する、という観点 。ローカルプレイヤーズ第3期

- 亀元梨沙子

- 2025年8月25日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年10月18日

2025年8月16日、株式会社WONDER COMMUNICATIONS 代表の高橋邦男さんを講師に迎え、第3期ローカルプレイヤーズのオンライン講義が開催されました。

テーマは「地域を編集する、という観点 ― 多面体の視座に立つ」。

講義のポイントや印象的だったものを抜粋してレポートいたします。

地域にある多様な断片をどう切り取り、どう関係づけ、どんな物語へと組み替えるのか。参加者それぞれが編集者としての視座を獲得する時間となりました。

ぜひ最後までご覧ください。

【講師情報】

株式会社WONDER COMMUNICATIONS

高橋邦男さん

株式会社HONEでは過去のセミナー資料、お役立ち資料、会社紹介資料がダウンロードできます。

ローカルプレイヤーズ前回の活動については

こちらの記事をお読みください🙌

編集とは「想像すること」

講義は「編集とは何か?」という問いから始まりました。

参加者からは「バラバラなものを整える」「取捨選択する」「わかりやすく伝える」といった多様な意見が出されました。高橋さんは、それらの根底にはすべて「想像すること」があると言います。

編集とは、単に情報を整理したり組み合わせたりするだけではありません。そこから生まれる可能性や新しい価値を想像することこそが、本質なのだと語られました。

編集の基本姿勢

編集者の基本的な姿勢として以下の3つが提示されます。

① わける(分節化)

② くらべる・あわせる・ずらす(関係の発見)

③ 乗り換える

です。

① わける(分節化)

人間は「意味とか関係性とか文脈、そもそも理解して分けて理解する」と説明されました。

部屋が散らかるのは「分けることができていない」ためであり、物事の関係性や文脈を理解することで区分が可能になります。

講義では、句読点の位置を変えるだけで文の意味が大きく変わる例文が示され、物事をどのように分けるかによって、全く異なる意味が生まれることを体験しました。

この「わける」能力は、複雑な状況を整理し、新しい発想の第一歩となるということが分かります。

② くらべる・あわせる・ずらす(関係の発見)

高橋さんは、「編集」とは単に寄せ集めることではなく、「関係性を見出す行為」だと語ります。

ゴミ袋は「旅行用の収納パック」になる。

生ゴミのストック袋が「緩衝材」になる。

このように、「こういうものだ」と思い込んでいるものを一度外してみると、新たな使い道や文脈が立ち上がります。

そしてこの編集的な関係発見のプロセスこそが、

イノベーションの本質といえるのです。

経済学者シュンペーターの「イノベーションは新結合である」という言葉が引用され、「あり合わせのものから、新しい結び付きを作って、新しい価値を作る」ことがイノベーションであると説明されました。

一つのものに多角的な視点を与え、新しい関係性を見出すことが大切です。

③ 乗り換える

フレームとスキーマ: 人間の認知の仕組みとして、「スキーマ」(過去の経験に基づく知識)と「フレーム」(スキーマを束ねる認知の枠組み)が解説されました。

乗り換え=文脈を移すこと。

編集とは、ただ足し算するのではなく、違う文脈に置き換えてみる=コンテクストのジャンプを行うことでもあります。

例として、「初めてドラゴンを退治しに行くのですが、アドバイスをお願いします」という大喜利の問いに対し、「手土産を持っていく」という予想外の答えで笑いを誘う話が紹介されました。

これは「冒険」のフレームを「世間話」のフレームに乗り換えることで、ユーモアが生まれる例です。

高橋さんが宮崎市広報誌の編集を手がけた際、動物園を「子ども向け」というフレームから「大人向けのエンターテインメント」というフレームにジャンプさせ、大きな反響を呼んだ成功事例も紹介されました。

この3つの姿勢。

わける/くらべる・あわせる・ずらす/乗り換えるは、

地域や社会を編みなおすうえでのヒントとなる思考だと感じました。

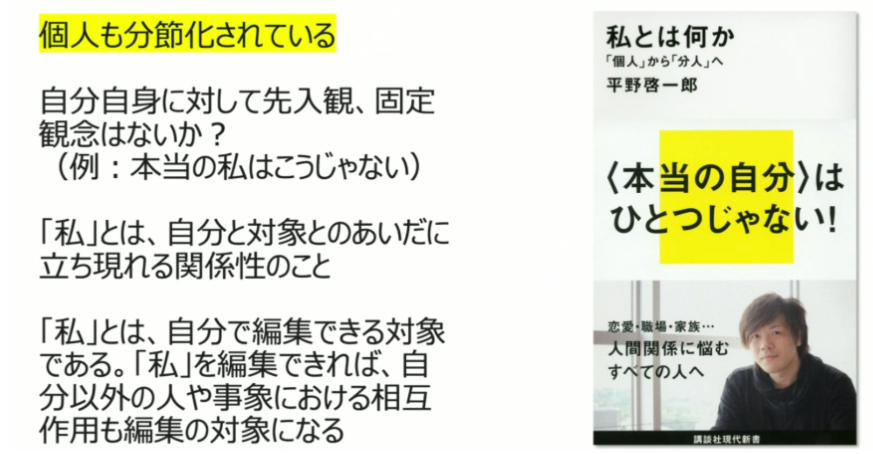

「私」も編集の対象である

講義の後半で語られたのは、「私を固定化しなくていい」という考え方でした。

「本当の自分はひとつじゃなくていい」「自分を編集できる」

自分自身の「観世界」や「フレーム」を認識し、多角的な視点を持つことが、編集の第一歩であり、自己への自覚につながると言います。

この言葉は、参加者からも共感が多くの心に残ったようです。

質問と回答

講義の最後には質問も飛び交いました。

Q 編集の視点を街の人たちに知ってもらうには?

A 「分ける作業を一緒に行う」「接点を持てるパーツを多く説明する」などが有効です。

Q 多くの視点が見える中で、どれを選ぶかの判断基準は?

A 「より面白い方を選ぶ」「チームで共感できる面白さを選ぶ」。

Q ジャンプが苦手な場合のヒントは?

A 人のジャンプに『乗っかる』ことが第一歩です。

先輩ローカルプレイヤーからの回答は、実践での生身の声であり一歩進む背中を押してくれます。

さいごに(ローカルプレイヤーズまとめ)

今回の講義は、編集という行為が単なる情報の整理や加工だけでなく、自己や世界を深く認識し、新しい価値を創造する「想像の力」であることが分かりました。

「わける」「くらべる・あわせる・ずらす」「乗り換える」という3つの基本姿勢を学ぶことで、多様な視点から物事を捉え、自覚的に行動する重要性を認識しました。

この記事も、2時間におよぶ講義を切り取り編集したものに過ぎません。

ひとりひとりが自身の解釈を通して、新しい可能性を引き出していく。ローカルプレイヤーズは、そんな学びの場だと感じています。

HONEのサービスについて

当社では、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。

私がこれまで会得してきた知識・経験を詰め込んだ「3つのサービスプラン」をご用意しており、お悩みや解決したい課題に合わせてサービスを組んでいます。ご興味のある方は、ご検討いただければと思います。

\こ相談はこちらから/

またサービスのリンク先はこちら↓

その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。