【レポート】「地域活性化スペシャリスト講演会」ゼロからはじめる地方マーケティング 〜「GHILフレーム」で地域の魅力を引き出す実践講演〜

- 2025年7月28日

- 読了時間: 9分

更新日:2025年8月3日

2025年7月26日、岡山市地域の未来づくり推進事業様主催の「第2回 地域活性化スペシャリスト講演会」が開催され、株式会社HONE代表の、桜井貴斗が登壇しました。

本講演では、「ゼロからはじめる地方マーケティング」をテーマに、地域活性化の新たなフレームワーク「GHILフレーム」を弊社の具体的な事例を交えて紹介しました。参加型のワークショップを通じて、地域の潜在的な価値を見つけ出し、それを戦略的に活かすヒントを参加者全員で探る、実り多い時間となりました。

目次

GHILフレームとは? 地域の魅力を「見える化」する思考法

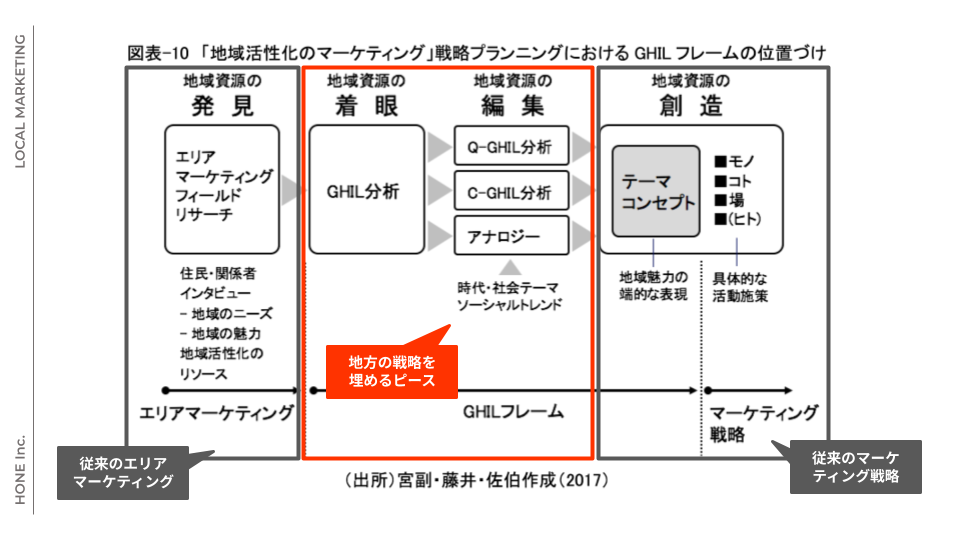

本講演の核心である「GHILフレーム」は、宮副謙司氏(青山学院大学ビジネススクール)の研究論文『地域資源に着眼し地域価値へと編集するためのフレームワーク考察』をもとに、地域資源の可能性を引き出すフレームワークです。これは、地域価値を「着眼」「編集」「発信」の3つのステップで市場に届ける活動と定義されています。

これまで、地域資源の発見や編集には明確な型がありませんでしたが、GHILフレームはこのプロセスを体系化しました。具体的には、以下の4つの視点(GHIL)から地域資源の着眼・情報整理により、新たな発想や異なる視点を得ることを目的としています。

視点 | 内容 |

Geography(地理) | 山・川・海・気候・交通など自然環境や立地条件 |

History(歴史) | 地域に根ざした歴史、伝統行事、文化的背景 |

Industry(産業) | 農業・漁業・観光・ものづくり等、地域産業の特色 |

Life(生活) | 住民の暮らし、文化、方言、人の気質や営み |

このGHIL分析によって地域資源が棚卸しされ、その後「編集」フェーズへと移行します。編集フェーズでは、以下の3つの手法を用いて地域資源を深化させます。

1.Q-GHIL 分析(Quantity and Quality-GHIL)

地域資源の量的評価(参加者の共通認識としての多さ)と質的評価(象徴性や誇りとしての高さ)を行い、それぞれの資源が持つ特性を深く理解します。

2.C-GHIL分析(Cross GHIL)

GHILの異なる視点(例:地理×歴史)を掛け合わせることで、これまで気づけなかった新たな価値文脈を創出します。

3.アナロジー(類推)

他地域の類似事例や文化との比較からインスピレーションを得て、自地域の資源を再構成し、新しい活用方法を探ります。

GHILフレームについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

HONE事例から見るGHILフレームの実践

次に自社(Astlocal社)で運営する静岡市用宗(もちむね)の民泊事業を事例に「GHILフレームの活用法」を解説。

用宗は、静岡駅から2駅と都市に近接しながらも、豊かな海と穏やかな住宅街が広がる地域です。かつて漁港として栄え、シラス漁が盛んなこの地は、近年、サウナや温泉、クラフトビール醸造所、おしゃれな宿泊施設が整備され、観光客が増加傾向にあります。

用宗地区のGHIL分析では、以下のような地域資源が挙げられました。

地理(G):駿河湾に面した美しい海洋環境、温暖な気候、多様な農作物、都市近接、海岸アクティビティ、山、川など

歴史(H):「船を持つ」という地名の由来、江戸時代の港町としての発展、300年続くシラス漁、豊富な祭りなどの伝統行事

産業(I):漁業、温泉、クラフトビール、全国トップクラスのプラモデル生産地、地場産品が買える商業施設など

生活(L):豊かな海の幸、穏やかなコミュニティ、美しい景観、静岡特有の優しい方言や大らかな人柄、高齢者の多い地域ぐるみで支え合う暮らし

これらの要素をクロス分析することで、「絶景古城アドベンチャーツアー」(地理×歴史)や「シラス漁と漁師飯体験」(産業×生活)といった具体的な企画の種が生まれました。

▼あわせて読みたい🙌

GHILフレーム実践のポイント

今回の講演では、GHILフレームの理論だけでなく、参加者の皆さんにも実際に自身の地域をテーマに「GHIL分析とクロス分析」のワークショップを行いました。

1. 「現場調査」と「資源リストアップ」から

地域資源を見つける最初のステップは、実際に現場を歩き、定量・定性調査を行うことです。「地理」「歴史」「産業」「生活」の各カテゴリについて、キーとなる地域資源をリストアップ。

地理・歴史・産業・生活の4カテゴリで、それぞれ10件以上の資源を抽出

さらにその中から「この地域らしい」と言える独自性の高い資源を5件以上ピックアップ

こうして棚卸しされた資源は、後の編集の材料になります。

2. 多様な声を集めよう

資源の価値は、誰が語るかによって意味が変わります。地域に関わる多様な立場の人たちの声を集める。

地域住民、事業者、行政、研究者、文化財関係者など、10名以上からヒアリング

思い出話や昔話、誇りに思っていることも大事な「地域資源」として記録

地域住民はもちろんのこと、産学官それぞれの有識者(例:文化財担当者、古老など)にも話を聞けると良いです。視点の多様さが、地域の語れるストーリーの豊かさにつながっていきます。

3. 地域の核となる強み(独自価値)の抽出

上記で整理した情報をもとに、地域の強みとなる「独自価値の仮説」を立てます。これは、「〇〇の里」や「日本一の△△」といった、地域のキーコンセプト候補となるものです。

GHIL分析から得られた情報をもとに、後続ステップで検討する地域の核となる強みが3つ以上抽出できているかを確認

単なる棚卸しではなく、未来につなげる設計へ

地域に眠る資源をただ並べるだけでは、持続可能な価値にはなりません。大切なのは、その資源が「誰にとって、どんな意味を持つのか」「どのように活かせるのか」という視点を持ち、地域の文脈に即して整理・活用していくことです。

GHILフレームは、地域を多角的に理解するための起点であり、入り口です。 その先には、

資源にどれだけの競争優位性があるかを見極める「VRIO分析」

地域の資源をどう活用し、誰にどんな成果をもたらすかを可視化する「ロジックモデル」

など戦略フェーズが必要になってきます。

株式会社HONEは、GHILフレームだけでなく、その後の「VRIO分析」から「ロジックモデル」構築まで、地域活性化の全6フェーズを一貫してサポートし、自社独自の文化経済戦略を構築しています。

ご自身の地域で持続可能な発展を目指す具体的な戦略構築にご興味がある方は、ぜひ一度HONEへご相談ください。

\こ相談はこちらから/

参加者からの質疑応答

質疑応答の時間が設けられ、GHILフレームを自らの地域や事業にどう応用できるか、熱心な質問が多数寄せられました。ここでは、特に印象的だった3つの質問と、それに対する回答をご紹介します。

Q1:GHIL分析は「課題解決」にどうつながりますか?

GHIL分析は、地域の全体像や文脈を丁寧に捉えるための出発点です。

6つの戦略フェーズの最初に位置づけられ、課題や解決策をいきなり探るのではなく、「そもそもどんな地域で、どんな価値があり、どんな構造をしているのか」をあぶり出す役割を果たします。

そこから初めて、打ち手やプロジェクトが地域に根差したかたちで導かれるようになります。

Q2:用宗の地域作りの際に、なぜ最初に民泊を選択されたのでしょうか。

民泊を選んだ背景には、いくつかの外的要因がありました。

市場としては、インバウンド需要の増加や条例緩和により、民泊が新たな選択肢として注目されていた時期でもあります。一方、地域課題としては、静岡市は観光地としての認知が薄く、宿泊施設が非常に限られていました。

「宿がないから観光客が来ないのか、観光客が来ないから宿がないのか」この問いに向き合う中で、まずは自分たちで小さく宿泊事業を始め、テストマーケティングしてみるという選択に至りました。保健所・消防の届け出だけで始められる点も後押しとなり、結果的に地域の動線づくりの起点にもなっています。

Q3:空き家を活用して地域プロジェクトを始めたい。最初の一歩は?

(奈良県のにある実家が空き家になっており、今後に悩んでいます。こういったプロジェクトを開始する第一歩としてはどういったアクションが最短でしょうか。)

「①何を目的にするか」と「②どこまで改修できるか」の見極めから始めましょう。

①何を目的にするか

その空き家を「観光地として外貨を獲得する場」にするのか、「地域のコミュニティや事業者とつながる拠点」として育てていくのか。 この方向性が決まると、ターゲットや必要な設計が変わります。

②どこまで改修できるか(改修可能性の見極め )

民泊として展開する場合、アクセス性(例:駅からの距離や分かりやすさ)や、建物の改修にどれだけの費用がかかるかが初期判断の要です。 用宗の事例では、信頼できる大工と連携し、約400万円で改修。クラウドファンディングで資金調達も行いました。 同様の物件でも業者によっては1,000万〜2,000万円の見積もりとなる場合もあり、現実的なラインを見極めるためにも、まずは複数の見積もりを取ることをおすすめしています。

まとめ

今回の「第2回 地域活性化スペシャリスト講演会」を通じて、GHILフレームが地域に存在する無数の資源を「着眼」「編集」により、本質的な地域価値を導き出す実践的なフレームワークであることが明確になりました。

GHILフレームは、単なるデータ収集に留まらず、地域の未来や誇りにつながる「語れる価値」を創出する点に大きな魅力があります。ぜひ、用宗の事例を参考に、ご自身の地域でもGHIL分析に取り組んでみてください。

ご参加いただいた皆さま、そしてこのような貴重な機会をくださった岡山市地域の未来づくり推進事業の皆さま、誠にありがとうございました。

また、本講演会及びワークショップの資料(PDF)は以下よりダウンロードが可能です。

(名前・メールアドレス・社名・電話番号の入力が必須となります)

HONEのサービスについて

HONEでは、地方企業さまを中心に、マーケティング・ブランド戦略の伴走支援を行なっています。事業成長(ブランドづくり)と組織課題(ブランド成長をドライブするための土台づくり)の双方からお手伝いをしています。

私がこれまで会得してきた知識・経験を詰め込んだ「3つのサービスプラン」をご用意しており、お悩みや解決したい課題に合わせてサービスを組んでいます。ご興味のある方は、ご検討いただければと思います。

\こ相談はこちらから/

またサービスのリンク先はこちら↓

その他、気軽にマーケティングの相談をしたい方のための「5万伴走プラン」もスタートしました。詳細はバナー先の記事をお読みください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。